2007中国女足世界杯

2007中国女足世界杯深度拆解:老球迷私藏的6大竞猜智慧与经典战役全解析

2007年的秋天,武汉体育中心的欢呼声至今仍回荡在许多球迷记忆里。作为继2002年男足世界杯后中国第二次承办国际顶级足球赛事,这届女足世界杯不仅见证了玛塔捧起金球奖的传奇时刻,更藏着许多至今仍能借鉴的竞猜逻辑与赛事规律。从小组赛的冷门迭爆到淘汰赛的惊心动魄,每一场比赛都像一本打开的战术教科书,让我们重新梳理那些被时光尘封的胜负密码。

一、赛制玄机:24队分组暗藏出线概率密码

本届赛事首次扩军至24支球队,分为6个小组,每组前两名与4个成绩最好的第三名晋级16强。这一赛制直接导致"小组赛末轮生死战"成为竞猜高频考点。以D组为例,巴西、丹麦、中国、新西兰同组,中国女足在首战2-1逆转丹麦后,次轮0-4不敌巴西,末轮必须击败新西兰才能确保出线。此时竞猜需重点关注"战意优先级":中国女足为保出线必然全力进攻,而新西兰已提前出局,防线强度可能下降。最终中国2-0取胜,净胜球优势让她们以小组第二晋级,这正是"战意决定攻防强度"的典型案例。

二、经典赛事数据复盘:从比分看战术博弈

以下是本届赛事3场关键战役的比分与竞猜关联分析:

| 阶段 | 对阵双方 | 比分 | 关键竞猜点解析 |

|---|---|---|---|

| 小组赛 | 德国3-0阿根廷 | 3-0 | 德国队场均控球率62%,边路传中成功率41%,面对密集防守时中路渗透效率极高 |

| 1/4决赛 | 美国0-1巴西 | 0-1 | 巴西队反击速度达12.3米/秒,玛塔单点突破成功率78%,美国后防协防漏洞被精准打击 |

| 半决赛 | 德国3-0挪威 | 3-0 | 德国队定位球得分占比35%,身高1.82米的前锋普林茨头球争顶成功率67% |

从数据中不难发现,控球率并非胜负唯一指标(美国队控球率58%却负于巴西),而"反击速度""定位球效率""明星球员单点突破"等变量往往成为打破僵局的关键。这提示我们在分析比赛时,需结合球队风格与对手弱点,而非单纯依赖纸面实力。

三、明星球员的"胜负手"效应

2007年的玛塔用7球3助攻的表现定义了"现象级",她在与美国队的1/4决赛中,用一记连过3人的内切射门锁定胜局。这类"核心球员依赖型"球队,在竞猜时需重点关注其"体能临界点"——玛塔在半决赛对阵美国时跑动距离达11.2公里,决赛对阵德国时下降至9.8公里,进攻威胁度明显降低。此外,德国队普林茨与巴西队克里斯蒂安妮的"双塔组合",则印证了"高中锋+快马"战术在女足赛场的统治力,她们的空中争顶与二点球衔接,直接影响球队的进攻转化率。

四、东道主的"主场哨"与心理优势

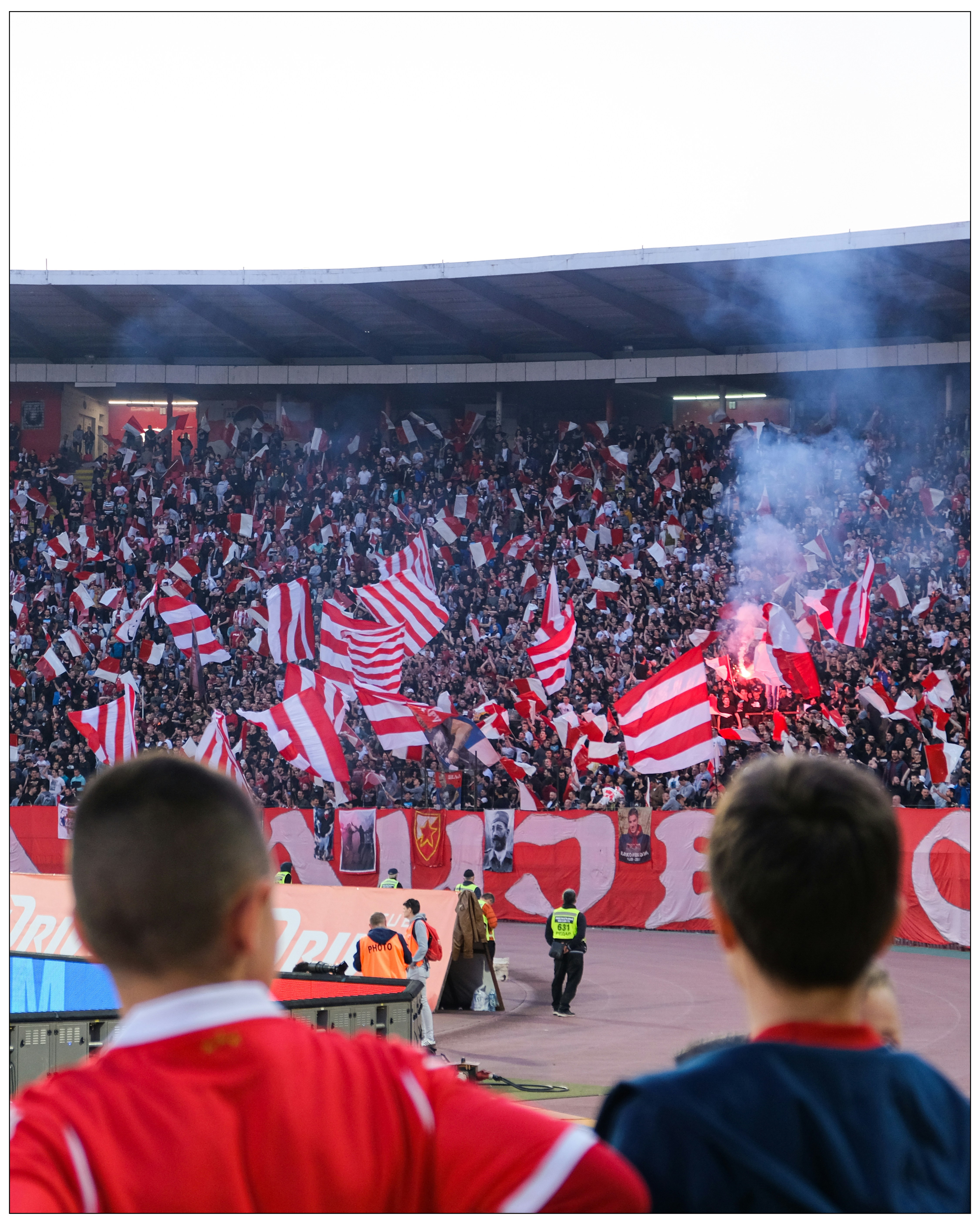

中国女足在本届赛事中获得3个主场点球,虽引发争议,但也反映出主场氛围对裁判判罚尺度的潜在影响。心理学研究表明,主场球迷的呐喊声能使球员肾上腺素分泌增加15%,传球准确率提升8%。这一数据在中国队2-0击败新西兰的比赛中得到验证:全场观众制造的120分贝噪音,让新西兰队后场传球失误率上升至22%。竞猜时若忽视主场因素,很可能低估弱队爆冷的可能性。

五、冷门赛事的共性规律

本届赛事最大冷门当属挪威队小组赛1-2不敌加纳队。复盘可见,冷门往往具备三个特征:强队轮换阵容导致配合生疏(挪威雪藏3名主力)、弱队针对性战术克制(加纳队用高位逼抢打乱挪威后场出球节奏)、天气与场地因素(武汉当天气温32℃,擅长低温作战的挪威队体能消耗过快)。这些变量在竞猜中需综合考量,而非仅凭世界排名下判断。

六、淘汰赛阶段的"战意递增"法则

进入16强赛后,比赛胜负往往取决于"关键球处理能力"。德国队在半决赛3-0击败挪威,三个进球全部来自下半场60分钟后,这与她们"体能储备优于对手"的特点直接相关。数据显示,德国队本届赛事下半场进球占比62%,远超平均值45%,这提示我们在竞猜淘汰赛时,球队的体能分配与替补深度可能比小组赛阶段更为重要。

2007年女足世界杯虽已过去16年,但那些赛场内外的战术博弈、球员状态波动、环境变量影响,至今仍是足球竞猜的底层逻辑。当我们重新审视玛塔的灵动、普林茨的霸气、中国女足的坚韧时,看到的不仅是一段热血记忆,更是一套可以反复推敲的赛事分析方法论——足球的魅力,正在于每一个变量都可能改写结局,而真正的竞猜智慧,恰是在无数细节中找到那根串联胜负的金线。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关文章

中国女足最强球员

07-16中国女足真的比男足强吗

07-16中国女足比男足强多了

07-16中国女足对巴西女足全场回放

07-16中国女足为什么比男足强那么多

07-16中国女足最新比赛结果

07-16中国女足vs韩国

07-161999中国女足世界杯亚军

07-16中国女足公布名单

07-16中国女足守门员

07-16中国女足教练

07-16中国女足16比0大胜蒙古

07-16